Сьюзен Сонтаг в своих эссе о фотографии раскрывает философскую глубину этого искусства, предвосхищая вызовы и реалии современного визуального мира.

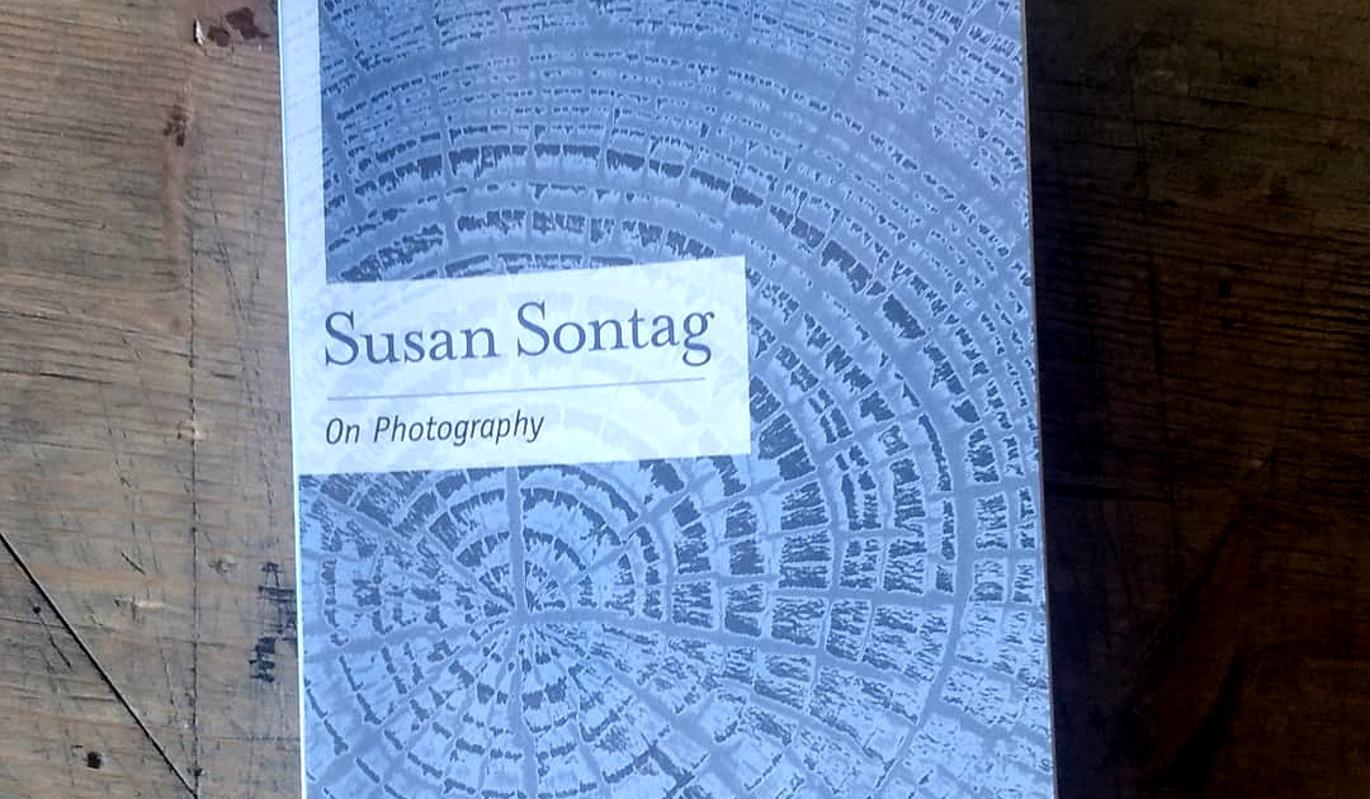

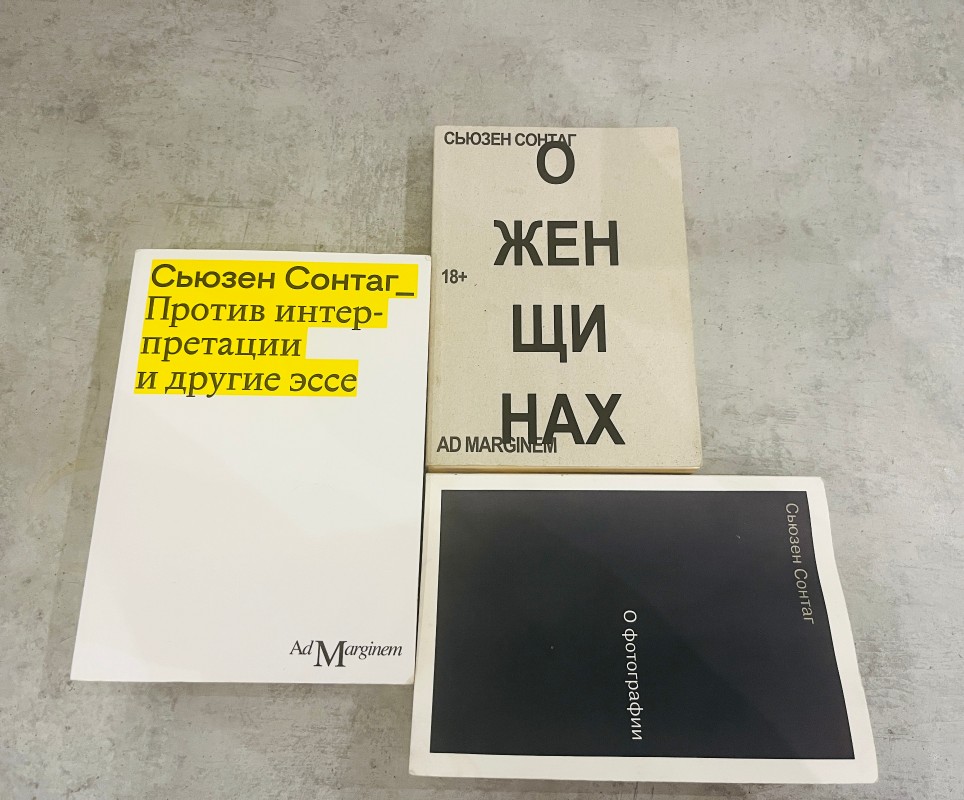

Американка Сьюзен Сонтаг вошла в историю как философ, писательница, критик театра и кино, а также сценарист и режиссер. В середине января мир отметил 92 года со дня ее рождения. В России переведены многие книги Сонтаг, в их числе "Против интерпретации" (1966), "О женщинах" (1972—1975), "Болезнь как метафора" (1978), "Под знаком Сатурна" (1972—1980). Если вы ранее не читали работ писательницы, советую начать с ее легендарного сборника эссе "О фотографии".

Сонтаг написала "О фотографии" в расцвете своей карьеры, между 1972 и 1975 годами. В серии эссе она размышляет о природе фотографических снимков, о намерениях стоящего за объективом камеры человека и, в конечном счете, о связи фотографии с современностью. Идеи, озвученные в сборнике, удивляют своей актуальностью, хотя с момента написания работ прошло полвека, а фотографию можно отнести к быстро прогрессирующим медиа.

Вероятно, дело в том, что Сонтаг не пытается анализировать историю искусств: будь то кино, фотография или театр – с точки зрения хронологии и внутренней преемственности. Этот достойный подход, используемый многими историками и искусствоведами, чреват одним: он не дает возможности взглянуть на проблему шире, как бы извне. Сборник эссе 1972—1975 годов – коллекция мыслей о фотографии, которые хороши как во взаимном переплетении, так и по отдельности. В работе Сонтаг упоминает имена известных авторов, таких как Дзига Вертов, Диана Арбус и Ричард Аведон, оценивая их подход к съемке, но не наделяет ни одного из них почетным бременем "основоположника", "крестного отца" или "революционера".

Напротив, в центре размышлений писательницы – сама фотография, как результат усложняющихся отношений человека с миром. Сонтаг видит основную проблему в том, что для фотографирующего все элементы реальности становятся одинаково интересны. С одной стороны, фотограф не вмешивается в происходящее, иначе он автоматически выходит из своей роли, с другой – сам акт фотографирования исполнен агрессией: желанием дополнить действительность, украсить ее или разоблачить (нередко оба действия идут рука об руку).

Автор придерживается позиции, что в отличие от художника, фотограф всегда действует на периферии, ведь он должен фокусироваться на объекте, а не на собственном видении или таланте. Понятие профессионализма в сфере фотографии весьма флюидно: в техническом резервуаре камеры уже заложена возможность трансформировать мир. Недаром мы сравниваем прекрасный пейзаж или интересную сцену из жизни с фотографией, а не снимок с реальностью.

Интересно суждение Сонтаг о том, что потенциал фото – средство контроля (не будем забывать, что в начале 1970-х камеры общественного видеонаблюдения только начинают появляться на улицах больших городов). Писательница критикует разделение на холодную, документальную и художественную съемку, отмечая, что в мире капитализма технические возможности множатся друг на друга, приводя к логическому расширению средств. По мнению Сонтаг, капиталистическому обществу необходима среда, изобилующая изображениями, ведь они поддерживают уровень потребления, а также помогают людям забыть о тяготах жизни.

"Все больше искусства будет создаваться таким образом, чтобы конечным результатом стала фотография", – прогнозирует автор ближе к концу книги. С этим трудно не согласиться: любая выставка в музее, галерее, творческом пространстве сегодня сопровождается подробным фотоотчетом. Хорошо поддается фотосъемке танец, особенно, когда объектив в руках профессионала, хуже – музыкальный концерт, но здесь на помощь приходит видео. Уйдя из жизни в 2004 году, Сьюзан Сонтаг не застала эру селфи и подробных фоторепортажей в соцсетях, не смогла наблюдать развитие биометрических камер. Во многом мысли писательницы предвосхитили (фото)реальность, в которой мы сегодня живем, и все же интересно, как бы она это прокомментировала?

Возрастное ограничение: 18+